ここでは現在利用されている医療情報システムについて解説します。医療情報システムは日々更新され、データは厚生労働省や関係する学会や法人のホームページで更新されています。是非広く確認してください。

目次

- 医療システムの概略

- 電子カルテ

- 保険請求・会計システム

- 検査システム(臨床検査)

- PACS(医療画像システム)

- 調剤システム

- 予約システム

- 地域医療と医療連携

- 遠隔治療&遠隔診断

- ウェラブルディバイス

- バーチャルリアリティー(VR)/アーティフィシャルリアリティ(AR)

- これからの医療システムと医療行政

1. 医療情報システムの概略

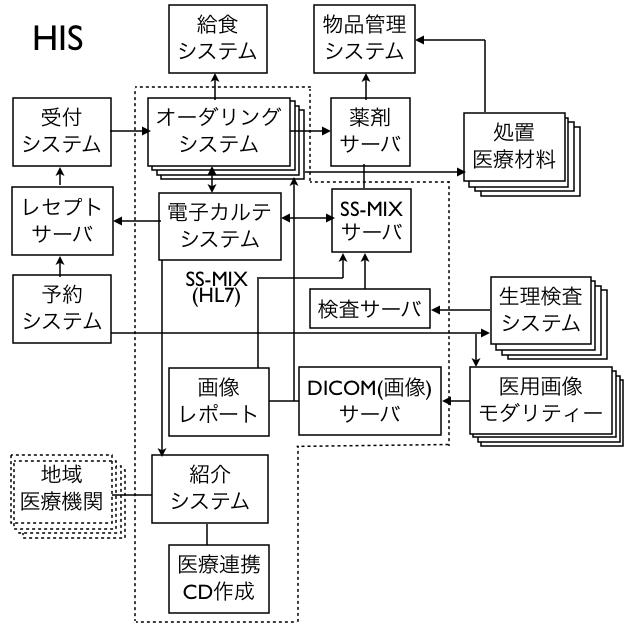

医療には様々なシステムが稼働しています。病院では電子カルテ、PACS(医療画像診断支援システム), 血液や尿などの臨床検査・病理検査システム, 会計システム(レセプト計算など)、薬剤システム、受付システム、予約システムなど数多くのシステムが動いている。その他に治療に利用されるシステム(ソフトウエア)も多数あります。病院では検査データをはじめ多くのデータがかなり以前からPCから主に印刷によって出力されていました。特に日本独特の複雑な保険請求(レセプト)のための計算システムは1970代に開発され、80年代に普及し、会計処理システムとして病院におけるシステムの中核をなしてきました。それに続いてテキストデータが中心である臨床検査データが電子され、1990年代にはIT技術の進歩と低価化によりCTやMRIなどデジタルデータを持つ撮像もダリティー(X-CTやMRIなど)を中心にサーバーへの集約が始まり、その後のモダリティーの進化、特に3Dデータの出現はフィルムからのデジタルデータでの画像配信に拍車をかけることになりました。現在では電子カルテを中心にこれらの部門サーバと呼ばれるデータサーバが連動し、あるいはデータの集約を行い病院情報システム(Hospital Information System:HIS)として運用されるようになりました。

厚生労働省は医療情報の電子化を、地域連携や災害時のデータ保存の目的でも進めようとしています。医療情報の電子化についは、厚生労働省のHPの「医療分野の情報化の推進について」というページにまとめられています。もちろん医療情報の保存に重要なセキュリティーの確保についてもガイドラインを検討しています(厚生労働省医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.1版のPDF)。厚生労働省ではマイナンバーに連結する独自の医療等番号-医療識別子(医療ID)の導入を考えています。この番号を利用して個人の医療情報を統合する研究(千年カルテプロジェクト)も進められています。<a href=”https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000344376.pdf” title=”医療等分野における識別子の仕組みについて” target=”_blank”>医療識別子に関する検討のとりまとめが厚生労働省から公開されています。

そのほかに以下のようなガイドラインが厚生労働省でまとめられています。

「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等 (厚生労働省のページへ(平成22年改訂))

このページには、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等が最初に平成22年の改訂版があります。

また経済産業省の個人情報に関するページには医療情報を受託管理する業者に対するガイドラインがでています。2017年に経済産業省から医療情報システムの安全管理に関するガイドラインが更新されています。

医療情報システム(HIS)の一例の関係図を以下に示します。

目次へ

2. 電子カルテ

電子カルテ(wikipedia)は病院情報システム(HIS:Hostpital Information System)の中心になるシステムです。電子カルテは大学を中心に研究され、いくつかの記述規約や交換規約が策定されました。Medical Markup Language(MML)もその一つで宮崎大学と熊本大学の連携から始まり、MedXMLコンソーシアムでそのアップデートが行われています。MMLは診療情報をタグ付けしてXML一方、厚生労働省が2001年12月に「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」として電子カルテの普及をめざしましたが、規格の統一やIT技術の価格の問題でかなり高価であるため、大きな病院を中心に普及が進みました。その後、厚生労働省は、医療機関を対象とした医療情報の交換・共有による医療の質の向上を目的とした「厚生労働省電子的診療情報交換推進事業」(SS-MIX:Standardized Structured Medical record Information eXchange)を開始しました。

SS-MIXは次のパッケージから構成されています。

(1)病院向けパッケージ

(2)診療所版パッケージ

(3)アーカイブビューア

病院向けパッケージの中の標準アーカイブ(記録の保存)の形式および診療所向けパッケージのでた取り込みは、アメリカで策定されたHL7(Helth Level Seven)という医療情報交換のための標準規約に準拠しています。HL7は、HL7協会が策定する標準規約で、患者管理、オーダ、照会、財務、検査報告、マスタファイル、情報管理、予約、患者紹介、患者ケア、ラボラトリオートメーション、アプリケーション管理、人事管理などの情報交換を取り扱います。現在では国際的な規約として発展しています。また、それぞれの画像情報参照は同様にアメリカで策定された医療画像の情報交換規約DICOMに準拠しています。

現在国内の子カルテは非常に多くの業者が作成し様々な価格・仕様のシステムが販売されています。システムの規模も、サーバとクランとが一体となっている(入力PCにデータベースを持っている)診療所版システムから、大きな病院で利用され、サーバに大して多くのクライアントが接続して利用されるシステムまで様々です。しかし、すべての電子カルテは以下の電子保存の3基準である真正性、見読性 、保存性を備えていないといけないとされています(医療情報の電子化については厚生労働省の医療分野の情報化の推進についてというページにまとめられていますが、2005年(平成17年)の「標準的電子カルテ推進委員会」最終報告の報告書」に記載されています。これは2004年(平成16年)の第12回医療情報ネットワーク基盤検討会の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(案)の「7.診療録および診療諸記録を外部に保存する際の基準」を受けたものと思われます。)

真正性

書換、消去・混同、改ざんを防止すること。作成者の責任の所在を明確にすること。

見読性

必要に応じ肉眼で見読可能な状態にできること。直ちに書面に表示できること。

保存性

法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。

この電子保存の3基準は各医療施設で確保するとされています。医療訴訟や医療過誤の確認においてはカルテの改ざんがないことを前提に調査が進められます。しかし、診療記録の記録中に訂正を行うこともあります。システムによってはある一定時間を過ぎると訂正ができないか、訂正が記録として保存されるようになっています(診療所版の電子カルテが改ざんされたということが裁判で明らかになった事例も報告されています)。SS-MIXではデータを

主な電子カルテは以下のようなものがあります。(その他一覧も参考にしてください)

(1) HOPEシリーズ(富士通, 病院版から診療版、クラウド版などが用意されている)

(2) MegaOakHR (NEC, SS-MIX対応)

(3) 電子カルテシステムER (ワイズマン, 中小規模病院〜有床診療所)

(4) e-カルテ (ソフトウェアサービス, IHE-Jに準拠)

(5) WINE STYLE (SJI, 無床診療所用, ORCAと連携)

(6) アットホームドクター(@home.Dr) (ファルコバイオシステムズ, 無床診療所用)

(7) OpenDolphin (オープンソース, ORCAと連携, クラウド版, iPadに対応)

(8) e-clinic (ポテト, 無床診療所版e-Clinicを拡張したカルテ)

目次へ

3. 保険請求・会計システム

日本の保険制度は、健康保険法に基づき、雇用者の福利厚生を目的に社会保険方式で運営されていて、世界的にも非常に優れているといわれています。アメリカの保険制度では、高額な保険掛け金を支払わないと適切な医療を受けられないような場面がアメリカのホームドラマなどでも伺え、国民の15%が非加入となっていることが社会的問題となっています。日本の保険システムを維持するにはそれなりに費用がかかりますが、多くの組織の努力で維持されています。一つの医療行為に対し、どれくらいの費用がかかるかを中央社会保険医療協議会 (ウィキペディア)の答申で厚生労働省が策定して、診療報酬と呼ばれています。これに基づいて医療機関は行った治療行為に対し費用を決め、支払基金に請求します。社会保険診療報酬支払基金が医療機関から提出された医療行為と点数を評価し医療機関に支払を行います。こうした仕組みを維持するために、病院の事務と支払基金では多くの労力を費やしてきました。しかし、最近ではレセプトをオンラインで提出することができるようになりました。このオンライン提出をサポートするために多くのソフトが作成・販売されています。しかし、日本医師会総合総合政策研究機構では日医標準レセプトソフト(ORCA)を作成し無料配布を行っています。このOCRAというレセプトソフトでは、他のシステムと情報共有するために、一部のデータの入出力の取り決め(仕様)を持っています。全体はオンライン提出のためCVSで書き出すことができます。その他にAPI(アプリケーション・プログラミングインターフェイス)やデータ入出力仕様CLAIM*などにも対応しています。一方、オンライン提出では、社会保障診療報酬支払基金の通知に従ってセキュリティーポリシーを定めています。

ーーーー

* CLAIMはMedXMLコンソーシアムが管理するデータ交換仕様で電子カルテとのデータ交換を目的としている。CLAIMを実装した電子カルテとは基本的な患者情報などをやり取りすることができる。

ーーーー

目次へ

4. 検査システム(臨床検査)

検査システムには臨床検査データを中心に保存されています。最近ではアメリカの検査データ交換規約のHL7形式でのデータやり取りをサポートし、XML形式(XML形式で保存する医療情報を参照)で保存しているシステムもあります。HL7は日本では日本HL7協会で規約が発行されています。この規約をサポートする形式でデータのやり取りを行うサーバをHL7サーバと呼んでいます。一般にこのサーバには診療記録など診療に関するドキュメントを保存することができるようになっています。しかし、日本で稼働する検査サーバは独自のフォーマットでのデータ入出力をすることも多く、HL7はオプション扱いになっており、今後の標準化対応が期待されます。

臨床検査の主な項目は、血液検査、生化学検査(臨床化学検査)、細菌検査、尿検査などがあります。また生理機能検査としては心電図、呼吸機能検査、神経機能検査(脳波、聴性脳幹反応(ABR)、誘発筋電図、体性感覚電位(SEP)、呼吸機能検査、脈派検査、聴力検査、平行機能検査などがあります。検査の多くが装置を利用します。特に血液検査などは古くからデータをシリアル(古くからあるデータ転送法の一つでRS-232Cと呼ばれる規格でできている。これに対してパラレルはGPIPと呼ばれる)で出力することができます。出力されてデータをLAN(ネットワーク)に乗せてサーバに送ります。

検査に関係する情報の大まかな流れを以下に説明します。

1) 医師が診察をして必要な検査の指示を電子カルテに記載する

2) 検査サーバに検査項目と患者情報が送られる

3) 血液検査などの場合はサンプル管に張るラベルの印刷を行う

4) サンプル管の名前を確認して患者さんから血液を採取する

5) 血液の分析装置で、ラベル(患者情報はバーコードなどで印刷されている)から情報を読み取り、検査結果と併せてサーバに送る

6) サーバは電子カルテサーバに検査結果を返す

目次へ

5. PACS(医療画像システム)

PACSとは(Picture Archiving and Communication Systemsの略で日本語では医療用画像管理システムや画像保存通信システムなどと説明されている、診療に利用される医療画像のサーバです。病院内で出力される医療画像は年々増加しています。多くのMRIやX-CTではルーチンで3D画像を撮像するため、一人の患者さんのデータとして1000枚程度のoutputされるようになりました。これらをフイルムにして診断したり病巣を確認することはできません。従ってこうした撮像に対しては、X-CTやMRI(モダリティー)で撮像した画像を一度画像サーバに転送します。その後、診断や参照に必要な画像を端末コンピュータ(診断用コンピュータや画像参照コンピュータ)にサーバコンピュータから読み出すように指示します。こうしてサーバから端末にデータを転送し表示させるようにしています。こうしたデータのやり取りはDICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine)という米国放射線学会 (ACR) と北米電子機器工業会 (NEMA) が開発した画像を扱う医療画像機器間の通信プロトコルを定義した標準規格に則って作られています。同時にDICOMでは画像保存の規格も決めております。国内の多くの医療機器がこのDICOM規格に沿った通信規格を備えています。医療画像を計測したもダリティー(X-CTやMRIなど)からDICOM通信でデータがDICOMサーバに送信され保存されます。診断したり、画像を参照する場合はDICOM端末から特定の患者さんの特定日、特定もダリティーをリストから選択し、データのリクエストをDICOMサーバに要求します。DICOMサーバは特定の端末にこの画像データをDICOMプロトコルで転送します。またPACSの端末コンピュータには3Dデータを処理する機能を持つものもあり、横断面で撮像された3D画像から矢状断を作して表示させる機能(reslice)を持つ端末も少なくありません。またPACSに保存されたデータは遠隔診断にも利用可能です。離れた施設をセキュリテーの高い接続(VPNなど)で接続し、データをやり取りし、診断することができます。この遠隔診断のためのガイドラインも日本放射線学会から提案されています(ガイドラインpdf)。

PACSは一般的に非常に高額なシステムパッケージが販売されています。しかし、HL7をサポートするdcm4cheeなどのフリーなサーバソフトも発表されています(インストール法などを参照)。その他、Conquest DICOMサーバなども紹介されています。一方診断端末としてはOsirixが有名です(日本語での解説)。同様に無料のクランとソフトも出ています。

PACSシステムとしての要件は以下のような点があります。

1) DICOM規格を満している

2) データが保存され、バックアップがなされている

3) データバックアップから戻す時間が許容時間内である*

4) データの転送速度が十分である

5) クライアントに転送されたデータが安全に管理されているか、自動削除される

*バックアプからシステムを戻すのに時間がかかることが多いが、特にDICOMサーバではデータ量が多く、バッックアップディスクから全てのシステムを復元することがかなり大変であるので、通常はシステムの2重化を行うことが推奨されます。

無料DICOMサーバ構築に関しては以下のページも参考にして下さい。

・やさしくゆっくりIT ((有)システムクラフト)

目次へ

6. 調剤システム

調剤システムは医師がオーダーリングで入力した処方データを受けて必要な薬剤を調剤します。1日7.5gを3包で1週間であれば、2.5gずつ包んだ薬剤を作成し、3×7=21包の薬剤を包みます。薬剤システムでは会計と連動して、外来で薬の受け渡しシステムに連動することもあります。また、薬の飲み合わせのチェックなどや薬剤の指導についてもサポートするシステムもあります。

目次へ

7.予約システム

予約システムは外来予約、検査予約などを管理します。予約システムは電子カルテから入力されこれらの予約を行います。

目次へ

8.地域医療と医療連携

厚生労働省は近年医療の効率化のために、地域医療施設を連携させ、医療資源をより効率的に運用することを目指しています。また、医療機関の間で共通のサーバ(SS-MIXなど)を用いることで医療情報を共有し、災害時に医療データの喪失が生じないようにすることも可能になります。もちろん地域医療の連携は患者にとっても、医療の質の向上も図れるなどの診療上のメリットがあると考えられています。以前より「四国 4県電子カルテネットワーク連携プロジェクト」が注目され、100以上の医療機関の電子カルテの共有を行う実証実験を行ってきました。これらの医療連携は後述する遠隔治療や遠隔診断と密接に関連づけられ今後の発展が期待されています。

また、地域医療連携では重要になるのはデータのセキュリティーの確保と、医療施設間でのデータの開示方法です。SS-MIXに代表されるようなデータの標準化と併せて、開示権限の確保も重要な課題で、保健医療福祉分野 PKI 認証局と呼ばれる考え方を導入しています。PKIはPublic Key Infrastructureの略で、公開鍵基盤と訳されます(医療分野の情報化の推進についての「保健医療福祉分野PKI認証局」を参照)。認証局に登録できる資格は26の国家資格が登録できるとされています。この中には本学学生が受験する国家資格、看護師・保健師・助産師・救急救命師・はり師、きゅう師、柔道整復師が含まれています。サーバ証明と同様に医療機関毎に割り当てられた鍵を管理し、この公開鍵を利用して文章が安全に暗号化、復号化される仕組みを持っています。

目次へ

9. 遠隔治療&遠隔診断

目次へ

10.ウェラブルディバイス

近年センサーとデータの送信機能を持った回路が非常に小型化・低電力化が進みました(<a href=”IntelはCESでSDカードに低消費電力型チップのQuark Processorを組み込んだEdisonを発表しました。” title=”インテルのEdison”>インテルのEdison, 。この結果、生体信号をスマートフォンなどに送り生体情報を沢山集め、Deep learning等の処理を経て、健康予測などの結果をだすことができるようになりました。GPSはスマートフォン自体にも組み込まれていますが、リストバンド型のGPS装置は常時身につけて、その人の活動記録としてデータがスマートフォンに表示されます。例えば地図の上に移動が表示されたり、移動距離からエネルギー消費を計算したりすることが可能です。さらに様々なセンサーを利用して生体情報を記録するディバイスが発表されるようになりました。これらは身に着けるディバイスということでウェアラブルディバイス(wearable device)と呼ばれるようになりました。2014年はウェアラブルディバイスと呼ばれています。これらウェアラブルディバイスのデータと診療データを個人診療記録(personal helth recode:PHR)として各個人が保持することは有用であり、こうした個人の健康記録は大きな価値を生むことがわかっています。厚生労働省・総務省でもPHRを推進を行っています。日本のような長寿国で長年の健診データなどが蓄積できる国民が、健診データ、診療記録、日常的な健康メモなどの健康ライフログ、ウェアラブルディアイスによる心拍数や心電図、体温、活動量、睡眠、血糖値などの記録を収納した個人健康記録(PHR)を持ち、必要なデータをサーバーに送信して解析できるようすることで健康解析が大きく進むことが期待されます。

しかし、残念ながら多くの普及型のウェアラブルディバイスで集められたデータは、健診データと切り離された海外サーバーに蓄積されています。一部の研究機関でApple社のリサーチキットを経由して独自のデータ収集も試みられています。(2019.04.16)

ウェアラブルディバイスニュースまとめサイト

1) 温度センサー

温度センサーは比較的歴史の古いセンサーで、小型化は比較的楽でした。生体の温度ということでは表面温度などを計ることができます。

2) 圧力センサー

圧力センサーは足底などに配置することで歩行やランニングなどの記録や運動量を計測できるでしょう。

3) 電気センサー

電気センサーの中心は心電図です。心電図のなかでもR波のようなピークをカウントすることで心拍をだすものがあります。まだ脳波などはごく限られた範囲の応用が進められていますが、装置が高価になると考えられます。

4) その他のセンサー

光を使ったセンサーによる計測では、脈拍を計測(するものが多くあり、話題のiWatchにも搭載が予定されているようです。そのほか酸素センサーを利用して新生児の生体温度をモニター(赤ちゃんモニター(原文, 発売元))することもできます。

5) 通信規格:WiFiとBloetooth(ブルートゥース)

通信規格としてはWiFiとBloetoothがありますが、Bloetoothは比較的省電力で駆動することができ、ウェアラブルディバイスの多くが利用しています。

目次へ

11. バーチャルリアリティー(VR)などの応用

バーチャルリアリティ(vertual reality:VR)とアーティフィシャルリアリティ(AR)、このほかにミックスリアリティ(Mixed realitiy:MR)などがあります。いずれもCGのみもしくはCGと実写を合成した画像を提供します。VRは動画の合成で見ている風景に人物や物を合成します。PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)などの治療に利用されています。カメラを通して風景をみるとポケモンが現れるポケモンGoはARの技術を用いて2016年に爆発的人気を得たスマフォのアプリケーションです。カメラでとらえた風景画像にCGのポケモンを表示させます。ポケモンはGPSで位置決めされていて、その場所を撮影すると表示されるようにソフトウエアが働きます。

目次へ

12. 災害時医療のこれから

目次へ

13. らの医療システムと医療行政

平成26年に総務省は「ICTがもたらす世界規模でのパラダイムシフト」というタイトルでコンテンツを作成している。このなかではスマートフォンなどを利用した遠隔情報共有を利用して地域医療体制の改善を目指す事例が述べられている。(2015.3.23)